-父「じゃっどな〜!こげな冷たいご飯と妻で、もう家ん中でオイに温かいのは、こん焼酎のお湯割りと便座だけやっ!笑」

霧島連山の雄大な自然や、そのふもとから湧き出る温泉に恵まれた地。

鹿児島県霧島市。

風が心地よい春の夜、台所の窓の隙間から煮魚の匂いと暖かい光がこぼれ、笑い声が近所まで響き渡る、1階建てのごくごく普通の一軒家。

黒伊佐錦のお湯割りを片手に、久しぶに東京から帰省したばかりの息子と嬉しそうに昔話に花を咲かせていた。

シンヤ(32)は、鹿児島の高校を卒業後、東京の映像系専門学校へ進学し、そのまま都内の制作会社で働きながら、トップ映像クリエイターになるべく忙しい日々を送っている。

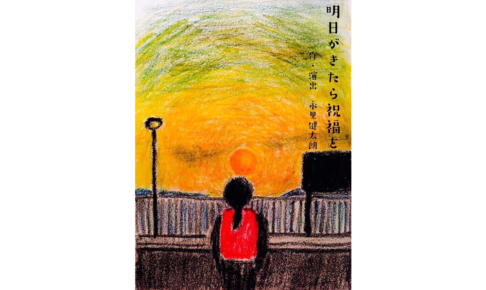

そんなシンヤの2分間の物語。

-「ワイ(お前)はなんのために東京に行ったんか!」

専門学生時代にシンヤが授業をサボったことがバレて、親父に電話で怒られらことがある。

当時は、田舎から出て来たばかりで、東京は刺激が強く「今楽しければいいじゃん!」と都会の海に溺れることがあった。

町内会長も務める俺の親父は、小規模ながら「つばきや農園」を祖父から受け継ぎ、2代目社長をしている。

赤字の状態で祖父から受け継いだ親父は、「あん頃は、会社が潰れる前に、オイ(俺)が潰れるところやった」と思い出す。

しかし、畑の土から店頭に並ぶパッケージのデザインまで全てを一から見直して、10年以上かけて売上を徐々に伸ばしていった。

父も母も朝早くから夜遅くまで、授業参観や学校行事にも来れないほど、とにかく働きづめで、小さかった俺はいつも祖母に面倒を見てもらっていた。

そんな日々は、家族で”旅行”にも”外食”にすら行った記憶がなく、近場の『霧島温泉郷』に行くことが唯一の楽しみだった。

思春期の頃に、反発心で不意にこんなことを言ってしまった。

-シンヤ『父ちゃんの跡はとらんよ。』

怒られると思ったが、一瞬遠くを見た親父は、

-父『よかのよ。オイは農業しかないからね。じゃったら、シンヤは勉強を気張れよ!』

と”笑顔”で答えてくれた。

当時、親父の口癖は「農業したくないなら、勉強せえよ〜!」だったが、畑仕事をしている父と母の表情はいつも”明るく”、冗談を言いながら”楽しそう”に仕事をしていたのを、学校の帰り道でいつも見ていた。

-「こんな大変そうな仕事なのに。」

と子供だった俺には”理解”ができなかった。

映像系の制作会社に就職して、平均睡眠時間4時間、朝から終電間際か徹夜の繰り返しだった下積み時代は、ほとんど飲み会や旅行など遊びに行った記憶もないくらい働いた。

ただ一つの作品をみんなで作り上げる喜びと達成感は、疲れきった身体すら癒してくれた。

以前、高校の同級生と呑んだ時、こんなことを言われた。

-「よくそんな大変な仕事できるよな〜」

それに対して俺は、

-「好きでやってるし、これしか俺にはないからね〜」

と笑いながら言っていた自分を”客観視”してみると、昔の親父を見ているかのようで笑えた。

-「あ〜俺も少しは親父の気持ちがわかるようになってきたのか。歳とったな。笑」

と思った2年前を思い出し、ハッと現実に引き戻された。

-母「ほら〜あんたたちの話はいいから、こんな遠い田舎まで来てくれたサキさんとお話したいのよー!」

実は、さっきからシンヤの横には、ずっとクスクス笑っている”女性”がいる。

-サキ「いえいえ!とても楽しく聞いてます!本当に漫談みたいですね!笑」

-父「じゃっどが〜!しかし、シンヤもよか嫁さんをもろたが〜!」

こんな楽しい時間も過ぎ、東京に戻ったシンヤとサキ。

-シンヤ「明日からまた0からのスタートだ。」

-サキ「頑張ろうね!!」

-シンヤ「仕事なくなったらごめん。。笑」

-サキ「なに独立前から弱気になってるの!」

そんな会話をする二人が座る食卓の隅には、

【祝!第一弾PR動画制作『つばきや農園』】

と書かれたDVDが置かれていた。

そう、独立した1作品目は実家の農園をPRする動画を作ると決めていた。

そもそも、俺が映像クリエイターを目指そうと思ったきっかけは単純で、TVやゲームがとにかく好きだったし、お金を稼げそうだなと思ったから。

当時、映像系を学べる場所を調べると、やはり『東京が最先端』だったので、奨学金を借りる前提で、上京を決意した。

実は、両親に独立の話は、”独立した後”に言った。

自営業の”厳しさ”を知っている2人には、間違いなく反対されることは分かっていたから、あえてそうした。

ただ、実際に話をしたら、あっさりと、

「気張れよ!

ただ、連帯保証人にはならんからな。」

と、笑いながら言葉で背中を叩いてくれた。

撮影は、『霧島神宮』の境内とその周辺の紅葉が最盛期の11月末に行った。

ドローンカメラを使用して、遠めから「畑の真ん中で野菜をもつ”笑顔”の両親」に寄っていく。

『”太陽”の次に、

”この笑顔”を注ぎました。』

このキャッチコピーと動画の最後に映るシーンは、俺が小学生だった頃、学校の帰りにいつも遠くから見ていた2人の”姿”を思い出してつけた。

2人の笑顔が”その頃”以上に、しわは増えているが、変わらない満面の笑みを見たら、なんだか嬉しくなった。

「ちょっとは親孝行できたかな。」

これから、どんな状況になろうとも、こんな2人みたいに常に”笑顔”は忘れない夫婦になろうと思った、記念すべき1作品目。

“最高のスタート”となった。

Fin.